为增强在华留学生对中国高端制造业发展现状的理解与认知,2025年5月23日与6月4日,中德学院在“中国协作机器人”课程框架下组织开展企业参访活动。来自德国的留学生们实地走访了位于上海闵行区的节卡机器人公司、雄克中国总部以及位于嘉定的采埃孚上海传动技术有限公司,深入了解协作机器人与智能制造在中国工业场景中的研发与应用实践。

节卡机器人成立于2014年,由一群工程师与机器人专家共同创立,致力于协作机器人及智能工厂解决方案的研发。在项目经理王有为的引导下,学生们参观了展示区内多款机器人模型,并进入研发测试实验室,现场了解产品从原型到应用的全过程。节卡企业研究中心主任、研发中心负责人李顺冲博士详细介绍了新一代协作机器人的核心性能及典型应用场景。

此外,同学们还观摩了以协作机器人为主角的咖啡制作演示:两台机械臂精准模拟咖啡师的操作流程,从研磨、冲煮到拉花一气呵成,展现了节卡机器人在精密控制与柔性作业方面的领先技术。

随后,学生们参观了德国家族企业雄克(SCHUNK)在中国的分公司。雄克自1945年创立以来,专注于夹持技术、抓取系统及自动化整体解决方案的研发,是业内的全球领先者。

雄克中国总经理杜尚俭博士向学生介绍了企业发展历程及产品布局,并带领大家参观展厅。学生们得以近距离接触展出的机械设备和技术产品,通过实际操作了解这些技术在工业场景中的具体应用。

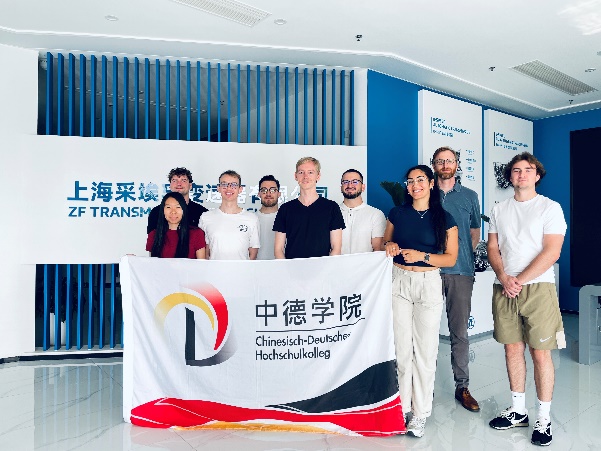

6月4日,八位来自德国的中德学院学生走进了采埃孚上海传动技术有限公司。作为一家中德合资企业,采埃孚主要生产传统内燃机用变速箱及新能源车型的电驱系统,是中德合作制造的典范。

在人力资源与信息技术部负责人苏健捷女士的介绍后,工程师李龙先生用德语为学生详细讲解了变速箱从零部件加工到整机装配、检测的全流程。生产线上广泛运用了自动导引运输车(AGV)和协作机器人(Cobots),这些自动化设备有效承担了大量简单而重复性的体力劳动,让操作人员得以专注于更高精度和复杂度的工作。凭借在智能制造方面的突出表现,该工厂被授予“上海市智能工厂”称号。

本次企业参访活动不仅帮助学生直观了解了中国制造业在自动化与智能化方面的最新发展,也深化了他们对协作机器人在各类工业应用中的技术逻辑与实践路径的认识。通过与企业工程师的面对面交流,许多同学还积极咨询了实习与职业发展机会,展现出浓厚的兴趣与参与热情。