本学期,中德学院语言教学部迎来了95名2021级新生:31人来自车辆工程专业,30人来自机械工程专业,18人来自电子与信息工程专业,16人来自经济与管理专业。其中40人已拥有德语基础,或已通过五月以来的德语课程为在中德学院的学习做准备。学生将在两学期的德语课程结束后参加德福考试,并以该成绩申请赴德交换。德语语言教学部在此祝各位同学新学期顺利、学有所成!

本学期,中德学院语言教学部迎来了95名2021级新生:31人来自车辆工程专业,30人来自机械工程专业,18人来自电子与信息工程专业,16人来自经济与管理专业。其中40人已拥有德语基础,或已通过五月以来的德语课程为在中德学院的学习做准备。学生将在两学期的德语课程结束后参加德福考试,并以该成绩申请赴德交换。德语语言教学部在此祝各位同学新学期顺利、学有所成!

七月,在同济大学与德国学术交流中心的一致同意下,中德智能科学与技术研究中心引进了德籍专家Jan Harder博士作为中心德方副主任。Harder博士在慕尼黑工业大学航天技术专业取得博士学位,此前作为科研协调员任职于慕尼黑工业大学慕尼黑机器人学与机械智能学院。Harder博士将于今年12月来沪正式上任,主要负责中心的对德合作。

七月,在同济大学与德国学术交流中心的一致同意下,中德智能科学与技术研究中心引进了德籍专家Jan Harder博士作为中心德方副主任。Harder博士在慕尼黑工业大学航天技术专业取得博士学位,此前作为科研协调员任职于慕尼黑工业大学慕尼黑机器人学与机械智能学院。Harder博士将于今年12月来沪正式上任,主要负责中心的对德合作。

斯人已逝,音容宛在。中德学院创建者之一霍尔斯特· 宋德教授(Horst Sund)于8月9日在德国康斯坦茨市逝世,享年94岁。

宋德教授,1926年10月16日生于德国汉堡,毕生致力于高等教育事业的发展和进步。1976年宋德教授出任康斯坦茨大学校长,此后的十六年间,宋德教授以其出色的工作才能和对高等教育的远见卓识连任该校四届校长,被康斯坦茨大学誉为最擅长危机管理的大学校长,将年轻的康斯坦茨大学办成德国颇具影响力的精英大学之一。

宋德教授热爱中国文化,是中国人民的老朋友,积极参加社会活动,努力推动中德两国人民友好事业。1985至2009年,他担任巴登符腾堡州中国友好协会会长,自1986至 2012年负责《中国报道》期刊出版。

宋德教授与同济大学的渊源可以追溯到1982年的首次访华。那一年是中国政府与联邦德国建交十周年,宋德教授应邀访问上海,并代表联邦德国高校商讨在同济大学建立研究生院事宜。1995年,项目进入实质性阶段,受德国学术交流中心重托,年届古稀的宋德教授担任中德学院项目专员来沪主持学院筹备、建设工作,成为学院建设的重要创始人之一,为中德学院的建成运转做出突出贡献。

宋德教授与同济大学的渊源可以追溯到1982年的首次访华。那一年是中国政府与联邦德国建交十周年,宋德教授应邀访问上海,并代表联邦德国高校商讨在同济大学建立研究生院事宜。1995年,项目进入实质性阶段,受德国学术交流中心重托,年届古稀的宋德教授担任中德学院项目专员来沪主持学院筹备、建设工作,成为学院建设的重要创始人之一,为中德学院的建成运转做出突出贡献。

此后的十余年是中德学院日益蓬勃发展壮大的重要机遇期。1995-2010年期间,宋德教授不辞辛劳70次奔波于中德两国之间,为中德学院的建设发展积极争取中德两国政府、学术界、经济界和企业界的支持与资助,成为学院发展的推动者和见证者。在他无微不至的关心关怀下,中德学院从1998年创建初期的5个基金教席,15名学生发展到20余个基金教席,每年三百名左右中国研究生,近百名德国留学生在院就读的规模。迄今为止,学院培养了1922余名精通中德双外语,具有国际视野和良好跨文化交际能力,掌握专业技能的硕士毕业生。学院办学成果多次获中德两国领导人高度肯定,2014年两国总理亲笔签署的《中德合作行动纲要》评价中德学院是落实高校紧密合作的成功典范;2016年学院获评“第二届上海市示范性中外合作办学机构”;2020年德国外交部公布的《德国-欧洲-亚洲:共塑21世纪》指出中德学院是德国外交科技政策灯塔项目。各项成绩的取得,都与为学院发展建设创新开拓的先驱者之一宋德教授的辛勤付出密不可分。

此后的十余年是中德学院日益蓬勃发展壮大的重要机遇期。1995-2010年期间,宋德教授不辞辛劳70次奔波于中德两国之间,为中德学院的建设发展积极争取中德两国政府、学术界、经济界和企业界的支持与资助,成为学院发展的推动者和见证者。在他无微不至的关心关怀下,中德学院从1998年创建初期的5个基金教席,15名学生发展到20余个基金教席,每年三百名左右中国研究生,近百名德国留学生在院就读的规模。迄今为止,学院培养了1922余名精通中德双外语,具有国际视野和良好跨文化交际能力,掌握专业技能的硕士毕业生。学院办学成果多次获中德两国领导人高度肯定,2014年两国总理亲笔签署的《中德合作行动纲要》评价中德学院是落实高校紧密合作的成功典范;2016年学院获评“第二届上海市示范性中外合作办学机构”;2020年德国外交部公布的《德国-欧洲-亚洲:共塑21世纪》指出中德学院是德国外交科技政策灯塔项目。各项成绩的取得,都与为学院发展建设创新开拓的先驱者之一宋德教授的辛勤付出密不可分。

2018年,中德学院建院20周年,92岁高龄的宋德教授坐着轮椅参加了当年5月中国驻德大使馆在柏林为学院举办的20周年庆祝活动和10月在上海同济大学举办的系列庆祝活动。看着自己用汗水和心血浇灌出来的学院,年复一年茁壮成长,而今风华正茂,老教授神采奕奕,他热切地与到会来宾一一握手,亲切呼唤每位来宾的姓名。

2018年,中德学院建院20周年,92岁高龄的宋德教授坐着轮椅参加了当年5月中国驻德大使馆在柏林为学院举办的20周年庆祝活动和10月在上海同济大学举办的系列庆祝活动。看着自己用汗水和心血浇灌出来的学院,年复一年茁壮成长,而今风华正茂,老教授神采奕奕,他热切地与到会来宾一一握手,亲切呼唤每位来宾的姓名。

宋德教授是一名杰出的高校管理者,也是一位著作等身的生物化学家和国际学术交流合作的著名推动者。他先后荣获上海市白玉兰奖、中国友谊奖;德国一级十字勋章、大十字勋章;同济大学、上海交通大学、复旦大学荣誉教授;中德学院荣誉院长;康斯坦茨荣誉市民;亚非拉国家授予的十余项荣誉。

宋德教授仙逝,中德学院师生校友无比沉痛。我们深切缅怀为学院发展建设、为促进中德两国高等教育事业合作交流做出重要贡献和卓越成就的宋德教授,他的音容笑貌回荡在我们心间,他的坚韧不拔、追求卓越、仁爱敬业的精神永远是我们学习的榜样。宋德教授千古!

宋德教授仙逝,中德学院师生校友无比沉痛。我们深切缅怀为学院发展建设、为促进中德两国高等教育事业合作交流做出重要贡献和卓越成就的宋德教授,他的音容笑貌回荡在我们心间,他的坚韧不拔、追求卓越、仁爱敬业的精神永远是我们学习的榜样。宋德教授千古!

机械与能源工程学院中德机械工程中心于2021年7月12日至7月16日在同济大学嘉定校区诚楼以线下/线上混合的方式隆重举办了莱茵书院(即机械与能源工程学院的中德机械与能源工程人才培养模式创新实验区)“德国线上行”暑期实践活动。德国工程院院士、中德机械工程中心德方副主任Michael Abramovici教授,德国工程院院士、同济大学顾问教授Ömer Sahin Ganiyusufoglu教授,波鸿鲁尔大学机械学院院长Marcus Petermann教授等多位资深教授,知名德国企业及华为(德国)的公司领导,同济大学中德学院德方副院长Thomas Willems,同济大学机械与能源工程学院院长卞永明教授、中德机械工程中心的林松教授,闵峻英教授,萧遥研究员以及波鸿鲁尔大学德国学生和莱茵书院学生50余人参加。

图1 Michael Abramovici院士主持开幕

图1 Michael Abramovici院士主持开幕

波鸿鲁尔大学机械学院院长Marcus Petermann教授致词并热烈欢迎莱茵书院的同学们前往波鸿鲁尔大学进行交流和学习深造;中德学院德方副院长Thomas Willems为莱茵书院的同学们诠释了“德国能力(Deutschlandkompetenz)”,并充分肯定了本次活动的重要意义,鼓励莱茵书院的同学们认真学习德语,拓宽国际视野。

“德国线上行”活动由“学术日”、“国际日”、“工业日”、“校园日”四个模块组成。在“学术日”模块中,波鸿鲁尔大学八位知名教授/学者介绍了德国机械领域的研究热点;在“国际日”模块中波鸿鲁尔大学的外办老师详细介绍了德国高校体系、常规事务等;在“工业日”模块中,企业代表介绍了德国企业对未来人才的要求以及机械工程专业的多样化职业前景;在“校园日”模块中多位德国硕士研究生、中德学院校友在线与莱茵书院同学们进行互动,讲述中德文化差异并以学生角度描述德国校园生活。

图2 中德文化差异/校园生活分享

图2 中德文化差异/校园生活分享

通过本次“德国线上行”活动,莱茵书院的同学们在德国机械工程前沿研究领域、德国留学近况、中德企业发展现状等方面均受益匪浅,激发其在中德机械工程中心攻读中德双硕士学位或前往德国高校交流和深造的动力。中德机械工程中心相关负责人表示,中心将充分利用德国资源,为莱茵书院的学生搭建学业提升平台和中德交流桥梁。

图3 合影留念

图3 合影留念

为庆祝两校伙伴关系成立40年有余,并推动两校战略合作伙伴关系走上新的台阶,我校与德国达姆施塔特工业大学(Technische Universität Darmstadt)共同举办的“2021年线上同济日”活动于6月8日正式揭开帷幕。达姆施塔特工业大学校长塔妮娅·布吕尔教授(Tanja Brühl)、副校长延斯·施耐德教授(Jens Schneider)、物理学教授盖尔哈特·塞斯勒(Gerhard Sessler)、德国学术交流中心(DAAD)秘书长凯·西克斯博士(Kai Sicks)、博世力士乐(Bosch Rexroth)人力资源高级副总裁迪克·多伊斯特先生(Dirk Deuster)以及我校党委书记方守恩、副校长雷星晖、副校长娄永琪出席开幕式。

作为会议的重要内容之一,中德经济与管理研究院霍佳震教授和段永瑞教授、德国达姆施塔特工业大学管理和物流系Ralf Elbert 教授和Christoph Glock教授分别在“Smart Logistics”专题会议上做了主题报告。四位教授分别为围绕数字化背景下供应链牛鞭效应、线上零售商的定价和订购决策、跨主体的托盘交换平台的仿真优化、仓库智能照明系统的节能优化等做了专题报告。

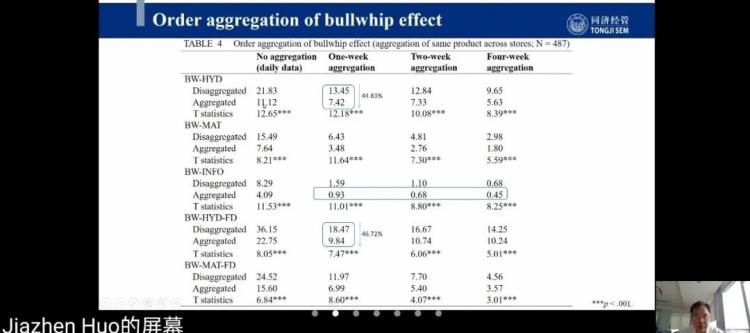

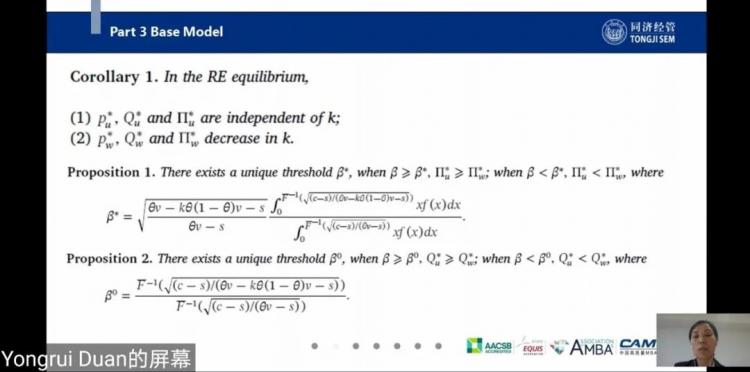

霍佳震教授做了题为“On empirically estimating bullwhip effects: measurement, aggregation, and impact”的学术报告,从理论上得到了产品和时间集成、需求的自相关性、供应链结构等是导致实证研究牛鞭中效应不显著以及差异大的原因。段永瑞教授学术报告的题目是“Pricing, ordering, and quick response for online sellers in the presence of consumer disappointment aversion”,研究了消费者的失望厌恶行为对在线零售商的定价和订购等决策的影响。这些研究成果已经发表在OR, JOM, TRE等重要期刊。近40位来自中德两国的专家和博士生硕士生在线参加会议,并就这几个问题展开了热烈讨论。

达姆施塔特工业大学和同济大学于1980年签署首个校际合作协议,成为同济最早的国际合作伙伴之一。2013年,两校合作关系升级为战略合作伙伴。2014年,达姆施塔特工业大学在同济设立联络办公室。目前两校在环境、机械、汽车、建筑、经管、职教、交通、德语和政治学领域均有不同形式的合作。达姆施塔特工业大学管理和物流系与同济大学经济与管理学院多年来就博士双学位项目保持紧密合作,已共同培养多名博士研究生。双方商定将进一步加强合作,使中德博士生联合培养跨上一个新台阶。

供稿:中德经济与管理研究院

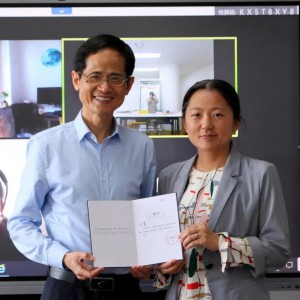

5月22日下午,中德学院电气系校友代表座谈会在四平路校区中德楼614室和线上平台同步举行举行。中德学院党委书记、中方副院长、学院校友分会会长吴志红教授与近20名海内外校友代表进行座谈。

吴志红首先对校友代表的返校表示欢迎,并向大家介绍了学院近年来“小核心、大外围、高层次”转型工作进展和成果。继2019年中德学院与电信、机械、汽车、经管学院分别共建成立中德智能科学与技术研究中心、中德机械工程中心、中德汽车联合研发中心和中德经济与管理研究院后,学院积极推进各相关学科学院在中德人才双向培养、国际师资引智、创新科学研究和院企合作方面的对德合作与交流。本年度,在学校中德合作2.0框架内,校研究生院和外事办指导下,学院正积极推进中德博士生院筹建工作,使人才培养层级再上新台阶。希望校友们能多为学院发展献计献策、贡献力量,共同推动学院更好发展。

吴志红向尹慧琳、陈铂、刘星、陆敏、李白涛、刘润元、李俊杰等7位校友颁发了校友班级联络人证书,希望各位班级联络人积极促进校友与校友、校友与学院间的沟通与联络,成为校友间、学院分会和校友间联系的纽带。

刘润元,14届校友,戴姆勒(德国)研发工程师

李俊杰 ,16届校友,Vaillant Group (德国) 软件工程师

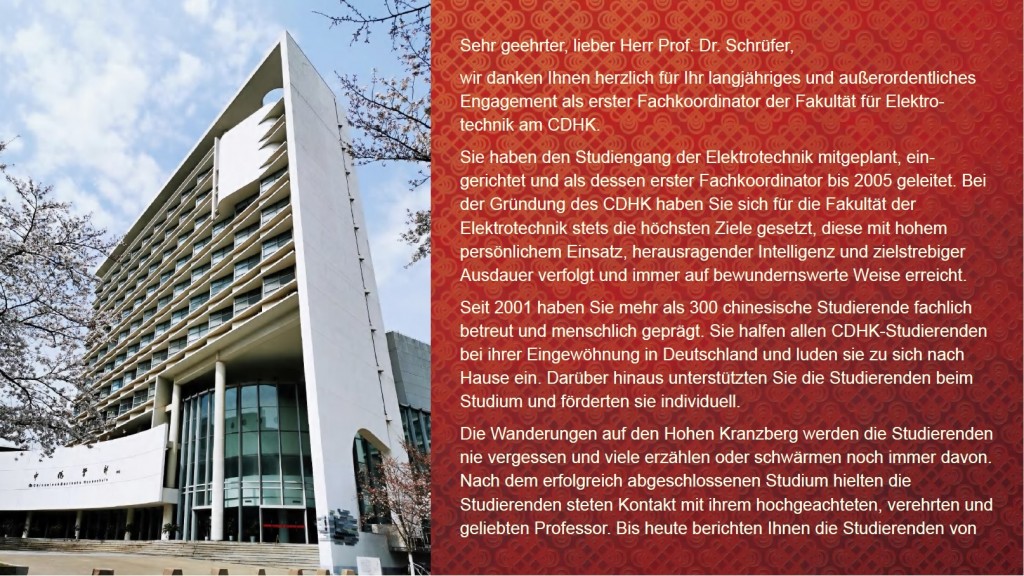

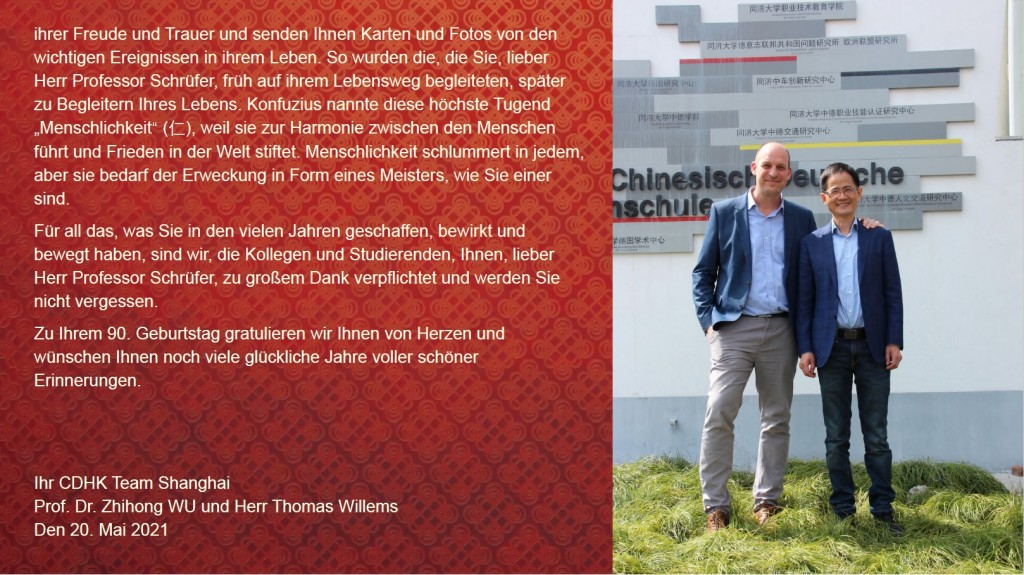

最后,线下与会校友在Elmar Schrüfer教授的90岁寿礼相册上签名留念。Elmar Schrüfer教授是中德学院重要德方合作伙伴院校慕尼黑工业大学教授、学院电气系第一位专业协调人。中德学院收集汇总了学院教职员工、原电气系教授和近170名电气系双学位硕士毕业生的照片及祝福语,为Schrüfer教授90岁寿辰制作了纪念相册作为贺礼。

座谈会由中德学院校友分会常务副秘书长杨瑞帆主持。中德智能科学与技术研究中心部分学生代表参加座谈会。

2021年6月26日上午,中德学院校友返校日暨校友职业分享会在同济大学中德大楼二楼报告厅成功举办。中德学院党委书记、中方副院长、学院校友分会会长吴志红,学院教师代表,毕业校友,“同二代”,以及各中德中心学生代表共70余人参加本次活动,同忆昔日情谊,共话职业发展。

吴志红首先致欢迎辞,感谢各位校友参加此次交流会。中德学院校友是具有国际视野、精通中德双语的专业技术人才,大多活跃在中德经贸和学术教育交流第一线。他指出,在百年未有之大变局,技术迭代与革新速度愈来愈快,新时代工作有新发展情况、职场文化有新发展趋势,希望校友们能交流分享新形势下如何更好职业发展、完美实现自身价值,在相互促进共同提高的基础上,帮助在校生树立正确就业观、做好职业生涯规划。

杨瑞帆作学院校友分会工作报告。虽受新冠肺炎疫情影响,去年至今,学院校友分会仍克服各种困难在中德两地线上线下同步举办了8场形式多样的校友活动,为大家提供信息交流、资源共享和感情联络的平台,增进校友凝聚力。

随后,吴志红为刘畅、高明宇、管淑贤、赵瑞涵等四位新校友颁发校友联络人聘书,希望他们成为学院分会与2021届校友间联系的纽带,把大家团结在中德学院大家庭的周围;学院永远是各位校友温暖的家和坚强后盾。

中德学院2021届校友班级联络人是:

17 级 刘 畅 (电气系,大陆泰密克汽车系统有限公司)

18 级 高明宇 (车辆系,国金证券股份有限公司)

18 级 管淑贤 (电气系,中国铁塔股份有限公司)

18 级 赵瑞涵 (机械系,同济大学攻读博士研究生)

在校友职业分享环节,朱奇、龙杰、徐乔、张彪、窦楠等五位来自不同年级、不同专业背景、不同职业方向的校友用诙谐幽默的语言和大家分享了他们关于中德学院的美好记忆以及职场感悟。

01级电信系校友朱奇(现任寒武纪科技端侧产品线产品经理)表示特别感谢学院的栽培,今天是怀着一颗感恩的心来参加活动。他向大家介绍了自己的“双面人生”,即作为AI领军企业寒武纪的产品经理和作为青年交友平台“张江男”微信公众号的发起和运营者。 他指出,现在年青人求职、升职压力都很大,为在职业发展中有所突破,大家在营造良好人际关系、对团队建设作出更多贡献的同时,还应找到自己的不可替代性、明确自己的核心技能和核心竞争力。

04级法学专业方向校友龙杰(现任宁波均胜电子股份有限公司高级法务顾问)回顾了自己在中德学院求学、与夫人结缘、赴德攻博、回国就业等系列重要人生节点。他分享了三点感悟,第一是随着国家的日益强盛,科技创新不断迎来新突破,国内涌现了很多好的职业发展机会和发展机遇,希望大家顺应时代潮流,抓住发展机遇;第二是以均胜电子为代表的民营企业在奋力奔跑,不断向高质量发展迈进,对我国经济增长起到了极大促进作用; 第三是希望大家加强联系,互学互鉴,保持交流。

04级车辆系校友徐乔(现任德国马牌轮胎中国区原装配套事业部总经理)表示,中德楼二楼的报告厅承载了满满的回忆,2004年他曾作为学院圣诞舞台剧的主持人站在这里。随后,他向大家介绍了百年德企马牌轮胎在中国的发展历程,及近年来在中国民营企业大发展浪潮下所面临的冲击和为适应新发展阶段作出的新调整、新布局。为更加满足当地市场需求、更好适应未来发展,外资企业在不断转型升级,轮胎行业在不断尝试新技术的可能性,譬如静音轮胎、自修复轮胎和与汽车电子的结合。 他表示,为获得更好职业发展,大家首先应明确自身竞争优势;成功或许需要一些机遇,但更需要一个埋头苦干的过程;要用积极乐观的心态去面对工作中出现的变化。

09级机械系校友张彪 (现任上汽大众入门级车型管理产品经理)认为中德学院为跨专业学习、跨文化交流提供了很好的平台。他不仅在这学习了机械专业知识,甚至还从一起学德语的车辆、电信和经管系同学那了解了其他专业的基础知识,全面的知识储备和综合技帮助他获得更好职业发展。他强调,在工作中首先要有专注的力量,先一心一意把本职工作做到最好,充分积累经验;其次,因技术发展日新月异、企业也在不断变革,要有危机意识、要保持终身学习,拓宽职业发展或转型路径。

最后与大家分享的是13级经管系校友窦楠(现任博世汽车技术服务有限公司供应链部门项目经理)。她说,“中德三年的学习生涯为我打开了一个全新的世界。我从这里学到了反思的重要性。要在工作中有所突破,不能简单地以完成工作任务为目标,更应通过不断的学习和思考,寻求最佳解决方案。”“Keep learning,keep thinking and reflection”是她送给在座校友和同学们的职场感悟。此外,作为唯一一位女性分享嘉宾,她表示如何平衡工作与家庭关系是每个职场女性的必修课,希望能通过校友分会平台和更多女性校友探讨工作家庭的平衡艺术。

在后续互动环节中,参加活动的校友和同学们踊跃提问,与五位校友嘉宾积极互动,深入交流关于学习、工作和生活的思考与感悟。

参加活动的校友们表示,在今天的活动中不仅与老同学相聚畅叙往日情谊,更结识了志同道合、兴趣相投的校友,交流了职业发展规划和行业发展新动向,受益匪浅。参加活动的各中德中心学生代表表示,非常感谢中德学院校友分会为他们提供了与优秀校友交流和沟通的平台,通过听不同年龄阶段、不同专业、不同职业发展路径的校友分享,使自己更加明确了自己前进的方向,获益匪浅。

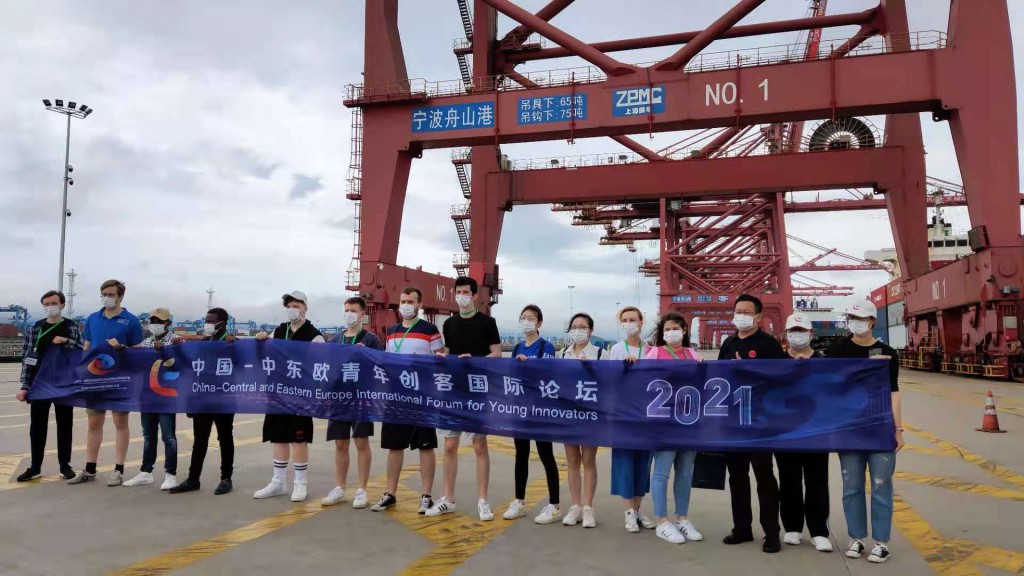

6月8日至10日由中华全国青年联合会主办的中国-中东欧青年创客国际论坛在浙江省宁波市举行。作为2021年中国-中东欧国家博览会的活动之一,论坛旨在建立中国、中东欧学子及创业青年的友好互联。

此次论坛主题为“青年创业与绿色发展”,来自中东欧14个国家的100多名青年组织、创业机构、青年企业家、在华留学生代表通过线上线下方式参会。论坛前夕,在华中东欧青年代表参加了2021年中国中东欧青年艺术周开幕式《从东到东》。第二天上午,他们还参观了舟山港码头和浙江自贸区宁波片区。让学生尤为赞叹的是,作为海上丝绸之路始发港之一,宁波舟山港货物吞吐量连续12年保持全球第一,成为“21世纪海上丝绸之路”的国际枢纽港。中德学院留学生埃斯玛(波黑国籍,就读于德国卡尔斯鲁厄理工大学)作为同济大学中东欧国家留学生代表参加了此次为期三天的考察交流活动。

【人才培养】

莱茵书院(本科生培养)

莱茵书院,又名中德机械与能源工程人才培养模式创新实验区,成立于2014年。依托德国学术交流中心(DAAD),采用中德联合培养模式,引入并建设具有工业4.0及智能制造特色的德式机械专业教育特色,注重学科交叉、技术前沿、德英双语和国际视野,贯通本、硕、博培养体系。莱茵书院打造德式机械专业系列教材,秉持“德国模式、德文教材、德籍教授、德语讲授”的传统,致力于培养学贯中欧的国际行业精英,并为中国一流大学、德国精英大学和智能工程领域输送优秀人才。

2020年12月22日,举办莱茵书院2020迎新活动,包含院长致辞、德国问候、中心概况、经验分享、德国简介及互动等环节,台下的同学们认真聆听、积极参与,全程充满欢声笑语。由于新冠疫情,与莱茵书院合作密切的徳籍教师不能亲临现场参加活动,其中11位提前录制了祝福视频,包括中德学院德方副院长Thomas Willems,专业协调人、德国工程院院士Michael Abramovici教授,德国工程院院士Jürgen Fleischer教授以及其他来自波鸿鲁尔大学、亚琛工大、德累斯顿工大等德国精英理工大学的资深教授。他们强调了莱茵书院的德国特色、肯定了莱茵书院的高品质教学培养,并热烈欢迎莱茵学子们到德国继续深造。

此外,中德机械工程中心还与波鸿鲁尔大学、菲尼克斯(作为赞助商)联合打造品牌活动——中德智能机械创新大赛。大赛是在工业4.0、中国制造2025和新工科建设与发展战略背景下创立的比赛,旨在引导和培养大学生的创新设计意识、综合设计能力与团队协作精神;加强学生动手能力的和工程实践的训练;提高学生针对实际需求通过创新思维,通过人工智能、电气控制、机械设计等知识的融合,进行创新研发和工艺制作等能力。同时促进中德高校及企业之间的合作创新。大赛立足新起点,以中德两国广泛开展的合作交流为基础,将逐步发展成为具有全球影响力的比赛。

80+80硕士生培养

中德机械工程中心与多所德国精英理工大学签订双硕士学位协议,引入Blockvorlesung (集中授课),保证德国教授、德语教学、中德两国学生同堂学习共同完成项目作业。

博士生培养

中德机械工程中心现已完成三类中德博士生培养方案的制定,其中学术型博士分为机械设计及理论、机械制造及其自动化及机械电子工程三个学科方向,专业型博士涉及机械工程、工业工程等五个领域。

【科研实践】

目前,机械与能源工程学院/中德机械工程中心作为组长单位,联合学校科管部、外办、汽车、电信、经管、交通、环境、城规等部门正在准备“智能科技与绿色发展国际合作联合研究中心”申报。

中德机械工程中心现有部分中德政府间国际合作项目,如与Fraunhoffer研究所合作的“个性化定制及智慧物流(自主机器人等)的互联工厂模式研究及应用”,中心教师同时也在申请新中德合作项目。

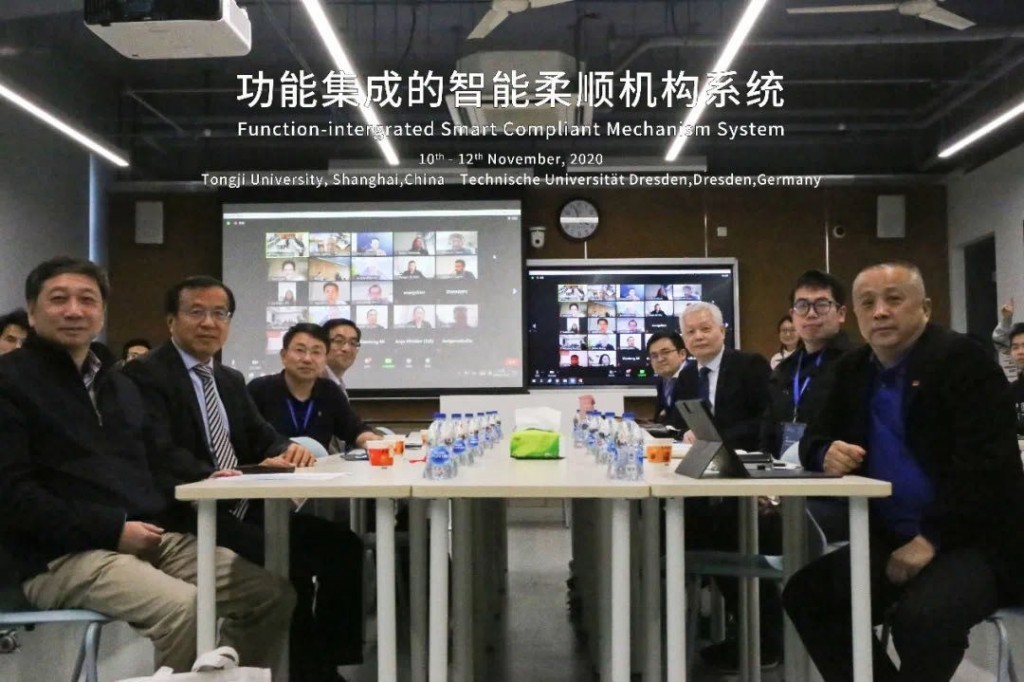

2020年11月10至12日,中德机械工程中心举办中德机构学高峰研讨会“功能集成的智能柔顺机构系统”,来自德国5所高校、中国13所高校和研究所的30余名中德专家学者,及其他海外及国内40余所高校百余名师生共同在线参加了会议。