4月21日,作为同济大学对德合作新平台之一的同济大学中德汽车联合研发中心,继2019年10月成立后,正式启动。联合研发中心将围绕汽车学科中“能源与动力转型、材料与结构转型、信息与智能转型、人机关系转型”这4个核心主题,努力建设成为具有世界一流水平和影响力的中德汽车前沿科学研究和核心技术开发的中心、高层次人才的聚集地、高科技成果的发源地和高水平国际交流的窗口。

德国驻上海总领事馆领事、科技处处长、经济处副处长孔瑞超(Richard Cuntz),德国学术交流中心(DAAD)秘书长凯·西克斯(Kai Sicks),德国布伦瑞克工业大学校长卡提亚·科赫 (Katja Koch),同济大学校长陈杰、副校长雷星晖以线下或线上方式出席联合研发中心启动会,并分别致辞。

孔瑞超向德中高校为促进两国科教合作交流作出的重要贡献表示感谢。他说,德国十分珍视与中国在各个领域的合作,同济大学在中国对德交流中扮演着重要角色。中国的科技事业快速发展,在汽车领域进步显著,其中也凝聚着同济大学的贡献。希望联合研发中心为继续推动德中两国汽车领域的合作交流发挥积极作用。

凯·西克斯表示,德国学术交流中心与同济大学已有40多年的合作历史,即使疫情也未影响双方之间的畅通交流。疫情告诉我们,只有全球共同努力,才有可能应对那些人类共同面临的重大挑战。相信联合研发中心一定能融合德中两国的学术力量,不仅促进两国汽车领域的交流合作,也为世界的科技进步贡献力量。

卡提亚·科赫表示,汽车学科是布伦瑞克工业大学的优势学科,学校非常重视与同济大学之间的战略伙伴关系。希望未来进一步巩固拓展双方合作,继续做好双学位项目,鼓励两校学生交换交流,并依托这一联合研发中心深化合作。

陈杰表示,中德汽车联合研发中心的启动,标志着同济大学对德合作交流又迈出了重要而坚实的一步。在后疫情时代,国际合作交流中的挑战与机遇并存。希望联合研发中心依托汽车学院和中德学院,充分发挥多学科交叉、多技术集成、多单位协同的优势,进一步全面深化国际合作,共同搭建一个跨国界、跨学科、开放多元的科研和人才培养平台,助力同济大学“双一流”建设。

启动会由中德学院副院长、中德汽车联合研发中心副主任吴志红主持。会上,同济大学汽车学院院长、中德汽车联合研发中心主任张立军对中心作了介绍。布伦瑞克工业大学教授、同济大学中德学院汽车专业德方协调人、中德汽车联合研发中心德方副主任托马斯·费托(Thomas Vietor)发言。

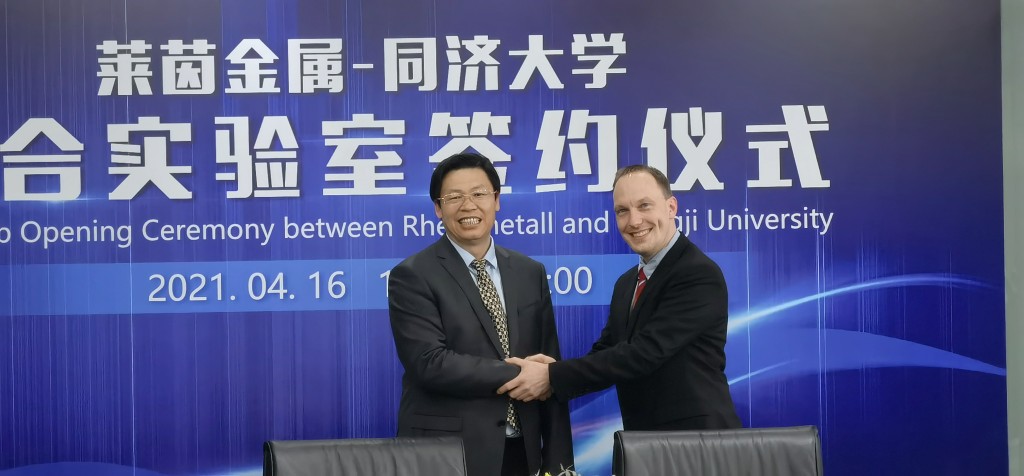

启动会上,还举行了联合研发中心2个新教席教授聘任签约仪式。这2个新教席分别为莱茵金属新型动力系统教席、保时捷汽车控制与网联自动驾驶教席。中德两国专家学者将与企业开展深度的产学研合作,努力在汽车核心技术方面获得重大突破。

雷星晖在总结致辞中表示,我们很高兴地看到中德汽车联合研发中心自成立以来取得了一系列令人瞩目的成绩。相信设立新的基金教席,将进一步推动中心与德方伙伴高校和知名企业间的交流合作和产学研融合,助力汽车行业的科研攻坚及推陈出新。

2019年10月,在同济大学中德学部的协同下,同济大学汽车学院和中德学院共同成立了中德汽车联合研发中心,旨在进一步加强与德国各高校、科研机构及企业之间的合作互动,整合中德两国的优势资源与力量,助力汽车学科升级发展,从而拓展同济大学对德合作交流的深度与广度。

自成立以来,联合研发中心直面中德两国汽车产业新一轮科技革命与产业变革的重大挑战,积极开展全方位的对德交流,全面加强中德两国汽车专家的合作,在师资队伍建设、人才联合培养、科学研究、实践服务等多方面已取得进展,构建了四大平台:

一是以德国为主,在全欧洲范围内广泛引进优秀的中外青年才俊及高层次人才,推动同济大学教师队伍的国际化建设,建立了优质的后备人才培养平台;

二是优化整合同济大学汽车学院和中德学院的教学资源,与7所德语区高校共建了联合培养项目,搭建了贯通本、硕、博,涉及多学科交叉的高质量合作教学平台;

三是联合德国布伦瑞克工业大学、亚琛工业大学、慕尼黑工业大学等高校及科研机构开展科研攻关,提升基础科学研究水平,同时升级打造了上海-斯图加特汽车及动力技术国际研讨会等一系列具有国际影响力的行业会议,构建了具有前瞻性和战略性的学术研究和交流平台;

四是牵头与莱茵金属汽车、保时捷等国际知名企业共建基金教席和国际合作联合实验室,探索高校科技成果面向市场的有效转化,促进地方经济发展,孵化了具有高影响力的社会服务和实践平台。

当天,作为联合研发中心的重要合作伙伴,莱茵金属汽车、保时捷、AVL李斯特、舍弗勒、英飞凌、采埃孚、麦格纳等多家名企代表出席了中德汽车联合研发中心启动会。(文/黄艾娇 图/许文青、周游)

联合会目前由四所德国合作大学组成;若将来成立新的中德中心,且含中德双学位项目,那么联合会成员还会扩大。每所合作大学对口一个新建于2019年10月的中德中心,并对其管理的专业培养负责。各成员对上述内容各司其职,但在原则性的、共同的事务上,应彼此协商以达成共识。合作大学继续由四位专业协调人代表(柏林工业大学Werwatz教授、布伦瑞克工业大学Vietor教授、波鸿鲁尔大学Abramovici教授、慕尼黑工业大学Rigoll教授)。此外,联合会协商一致,将德国合作大学的中国能力课程集中安排,并由柏林工业大学Sigrun Abels博士统一协调负责。

联合会目前由四所德国合作大学组成;若将来成立新的中德中心,且含中德双学位项目,那么联合会成员还会扩大。每所合作大学对口一个新建于2019年10月的中德中心,并对其管理的专业培养负责。各成员对上述内容各司其职,但在原则性的、共同的事务上,应彼此协商以达成共识。合作大学继续由四位专业协调人代表(柏林工业大学Werwatz教授、布伦瑞克工业大学Vietor教授、波鸿鲁尔大学Abramovici教授、慕尼黑工业大学Rigoll教授)。此外,联合会协商一致,将德国合作大学的中国能力课程集中安排,并由柏林工业大学Sigrun Abels博士统一协调负责。

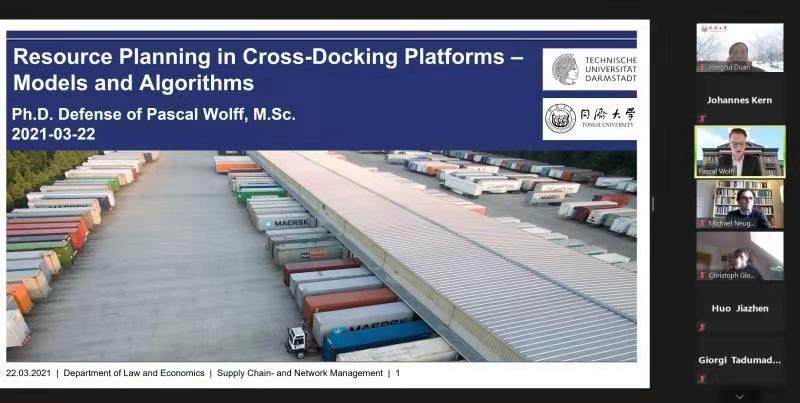

Pascal Wolff是同济与达姆施塔特工业大学博士联合培养项目的第二名毕业生,于2021年3月22日完成了线上答辩,论文题为“直接转运平台的资源规划”。直接转运指的是不再储存货物,而是直接处理货物并将其发送给客户。因此,可以大大降低甚至完全免去仓储流程和仓储成本。Pascal Wolff从博世全球供应链管理基金教席的物流实践中,对这一热门话题进行了研究。直接转运成功的前提,在于强大的货运规划模型和算法。Wolff在其论文中提出直接转运的三个重要子问题,并研究了具体模型和算法。获得博士学位后,他在宁波(中国)供应链创新学院担任助理教授,该学院是著名的麻省理工学院全球供应链和物流卓越网络的一部分,这也是对其科研能力的认可。

Pascal Wolff是同济与达姆施塔特工业大学博士联合培养项目的第二名毕业生,于2021年3月22日完成了线上答辩,论文题为“直接转运平台的资源规划”。直接转运指的是不再储存货物,而是直接处理货物并将其发送给客户。因此,可以大大降低甚至完全免去仓储流程和仓储成本。Pascal Wolff从博世全球供应链管理基金教席的物流实践中,对这一热门话题进行了研究。直接转运成功的前提,在于强大的货运规划模型和算法。Wolff在其论文中提出直接转运的三个重要子问题,并研究了具体模型和算法。获得博士学位后,他在宁波(中国)供应链创新学院担任助理教授,该学院是著名的麻省理工学院全球供应链和物流卓越网络的一部分,这也是对其科研能力的认可。