S TIHL (德国斯蒂尔) 实习机会

作为一家国际成功的家族企业和电锯和电动工具领域的全球领先品牌,施蒂尔为您提供个人和专业成长的所有机会。希望你能与我们17000多名员工一起,在数字化变革的时代塑造斯蒂尔新的未来。

实习岗位

要求 :

我们提供:

为你提供在充满活力的国际团队中实习经验。

有机会在我们的研发部门从事项目研发工作。

薪酬(实习时间三个月以上)不低于1425欧/月。

如果您对在Waiblingen/Germany(德国施蒂尔总部)的实习感兴趣,您可以联系personalmarketing@stihl.de 获取更多细节。

公司介绍

自1926年由“链锯之父”安德烈亚斯·斯蒂尔创立以来,斯蒂尔已成长为一家国际性的链锯和电动工具制造商。如今,STIHL在德国、美国、巴西、瑞士、奥地利和中国有七个工厂。执行委员会、咨询委员会、监事会和工程中心位于德国斯图加特。

STIHL集团业务主要包括林业、景观维护和建筑开发、制造和销售手持式汽油驱动、电动和无绳电动工具。STIHL有超过1500项专利和注册设计,其中大部分已纳入批量生产。斯蒂尔自1971年以来一直是世界上最畅销的电锯品牌。除了链锯,STIHL布局有广泛的产品生产线,包括刷切机,树篱修剪机,鼓风机,喷雾器,压力清洗机,切断机和螺旋钻,以及保护设备和配件。产品主要通过零售商网络进行分销,包括32家销售和营销子公司、120多家进口商和约40000家服务经销商,遍布全球160多个国家。

STIHL集团在2019财年实现了39.3亿欧元的营业额。比上一年(37.8亿欧元)增长了4%。包含外汇汇率的影响,营业额增长将在2.7%左右。STIHL公司有着70.4%的股本比率,财务结构非常稳健。原则上,所有投资均以公司自有流动资产进行融资。截至2019年12月31日,该公司在全球拥有16722名男女员工。去年STIHL进一步扩大了经销商网络,同时,客户可以在全世界53000多家服务经销商处购买STIHL产品,并可享受他们的专业建议和技术服务。

企业文化

对员工、社会承担应有的责任在STIHL有着悠久的传统。作为一家中型家族企业,STIHL对社会承担着特殊的责任。我们以多种方式履行这一义务,例如为员工提供自愿的社会福利,提供有吸引力的实习机会,以及在工作地点附近进行社会参与活动。持续性和长远的观点指导着STIHL的行动,时刻保持着可持续性生产的企业概念,就像节约资源的生产和具有内置环境保护功能的STIHL产品一样。STIHL的社会责任重点对象是可持续经营、员工、环境和教育。

一个企业不仅仅是员工、建筑、机械和工艺的总和,也不仅仅是制造产品或提供服务。企业是一个强大而可靠的群体,我们共同努力实现目标。员工必须团结一致,认同企业。

Waiblingen/Germany公司总部周边环境 产品

STIHL Cordless Power Systems

STIHL Smart Connector

C hainsaws

R obotic Mowers

iMow(自动割草机器人) 只列出以上产品,如果您感兴趣,可以访问

https://www.stihl.com/stihl-products.aspx

STIHL Smart Connector smart connector可连接到汽油驱动、电动等产品上,使其能够通过Bluetooth®(蓝牙)4.2传送有关STIHL电动工具的重要信息。智能连接器提供了全新的功能和服务,为在家庭花园中方便使用STIHL应用程序和设备管理的基础。

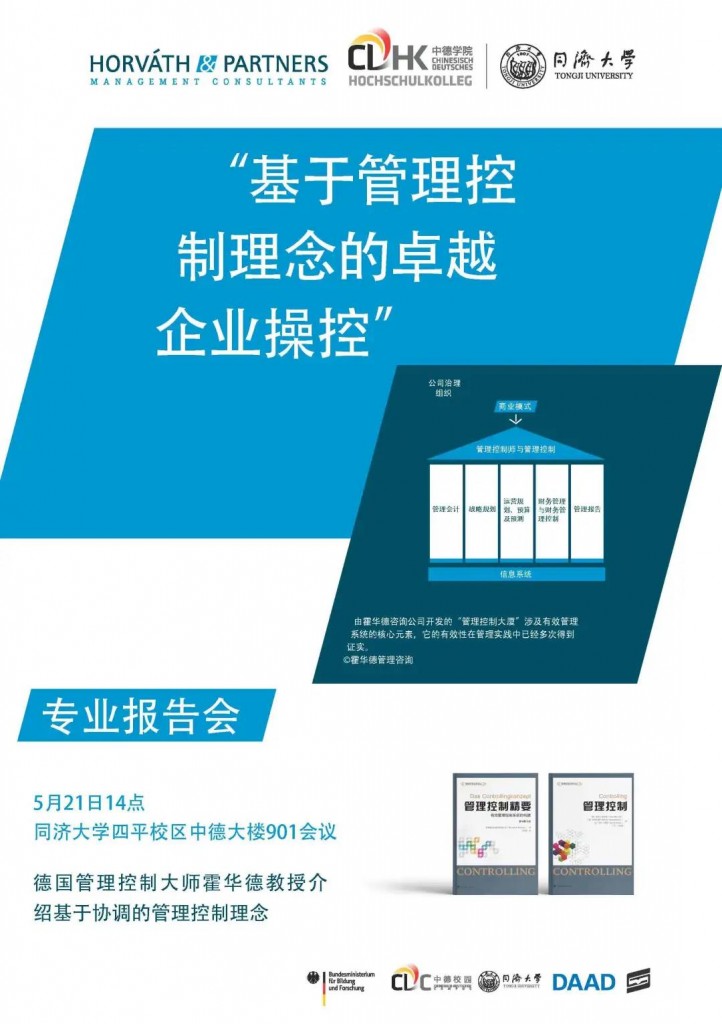

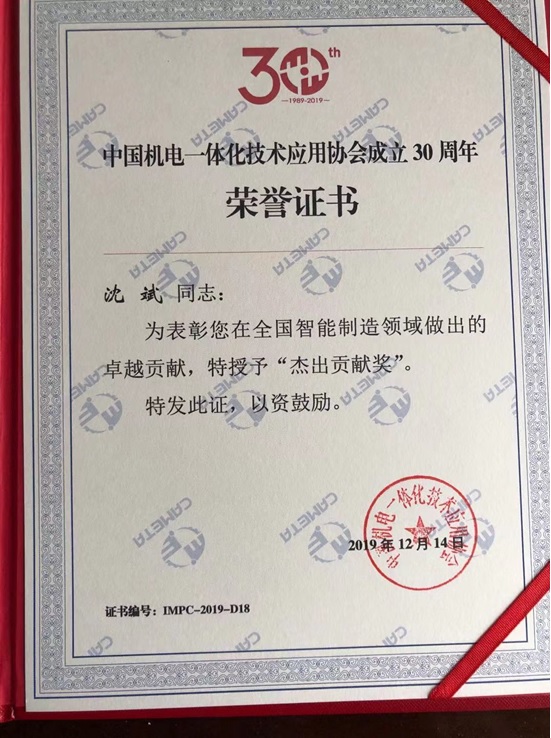

与同济大学合作

我校电子与信息工程学院在充分信任、互惠互利的基础上,与施蒂尔公司建立了合作关系。致力于人工智能、智能工厂建设、数据与模型相结合驱动的预测性维修、提高产品质量和可靠性、降低维修成本等领域的研究。致力于培养具有国际视野、创新能力和跨文化交流能力的高素质人才。

第一届”STIHL Day”在嘉定校区

老师和学生访问STIHL德国总部 “STIHL Day”在嘉定校区游戏环节