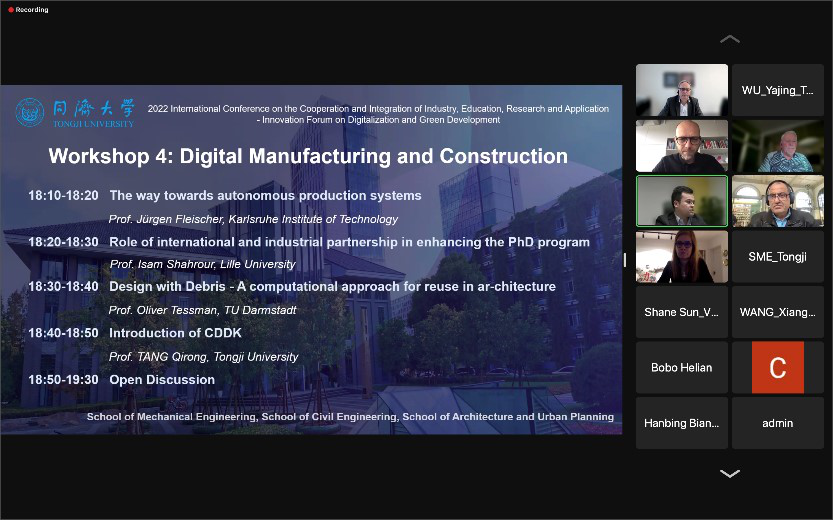

11月29日,召开2022年同济大学国际产学研用合作会议,中德机械工程中心德方副主任Michael Abramovici院士做大会报告;机械与能源工程学院/中德机械工程中心牵头组织分论坛四:数字化赋能的制造与建造。分论坛四共持续115分钟,超过40名中德学者及企业代表参加(含5名德国工程院院士),与会代表就“中德博士生院双导师制度、联合研究、科技成果转移”等主题进行探讨并明确进一步合作意向。

11月29日,召开2022年同济大学国际产学研用合作会议,中德机械工程中心德方副主任Michael Abramovici院士做大会报告;机械与能源工程学院/中德机械工程中心牵头组织分论坛四:数字化赋能的制造与建造。分论坛四共持续115分钟,超过40名中德学者及企业代表参加(含5名德国工程院院士),与会代表就“中德博士生院双导师制度、联合研究、科技成果转移”等主题进行探讨并明确进一步合作意向。

11月初,中德智能科学与技术研究中心派出Jan Harder博士出访德国、奥地利,访问德国学术交流中心(DAAD)、达姆施塔特工业大学、斯图加特大学、慕尼黑工业大学,奥地利的格拉茨工业大学等推进双方的国际交流和合作事宜。

|  |  |

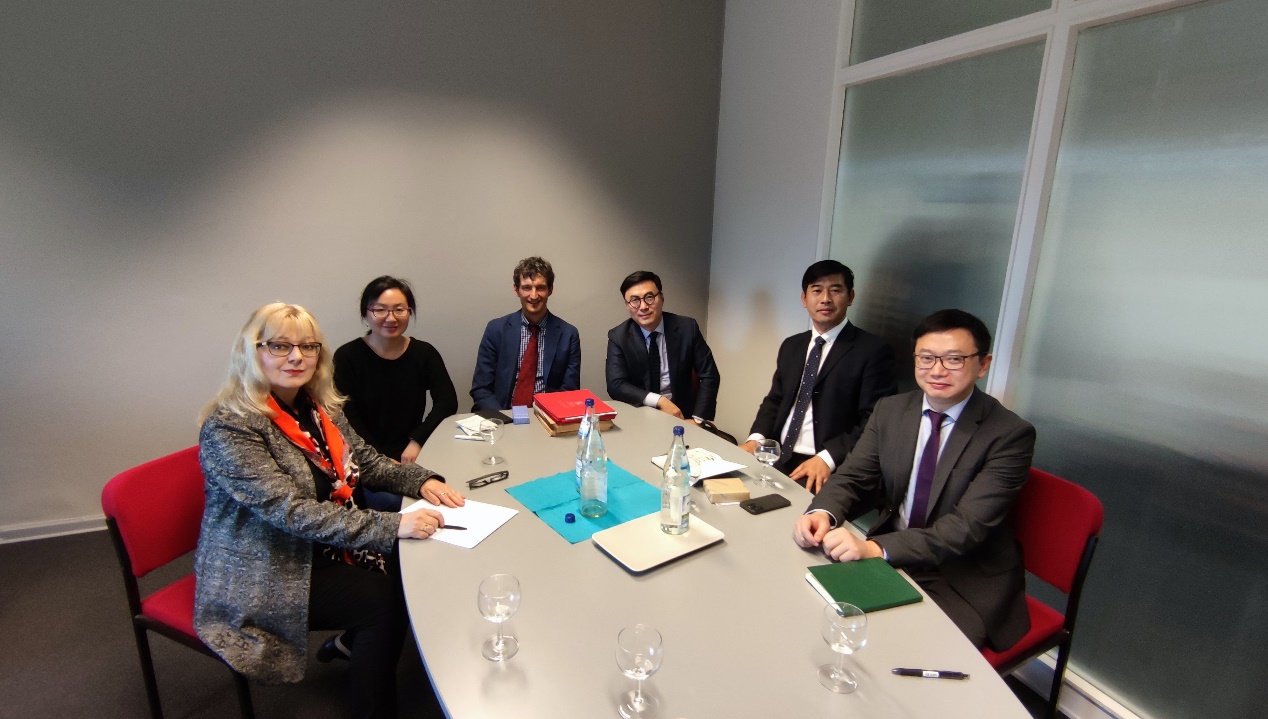

2022年10-11月份,中德经济与管理研究院黄官伟教授赴德国对柏林工业大学、达姆施塔特工业大学、波鸿鲁尔大学、帕德博恩大学等合作伙伴高校进行了学术访问,并跟娄永琪副校长率领的同济代表团一起访问了德国学术交流中心、慕尼黑大学、慕尼黑工业大学、柏林工业大学、汉诺威大学等合作伙伴高校和机构。

为了在同济大学“对德合作2.0战略”框架下加强与合作伙伴之间的沟通与交流,特别是推进与合作伙伴之间的高层次人才联合培养与科研合作,此次出访是在新冠肺炎疫情下的主动作为。通过面对面的交流与讨论,增强了与合作伙伴之间的相互理解与信任,达成了多项进一步合作的意向,获得了丰硕的成果。

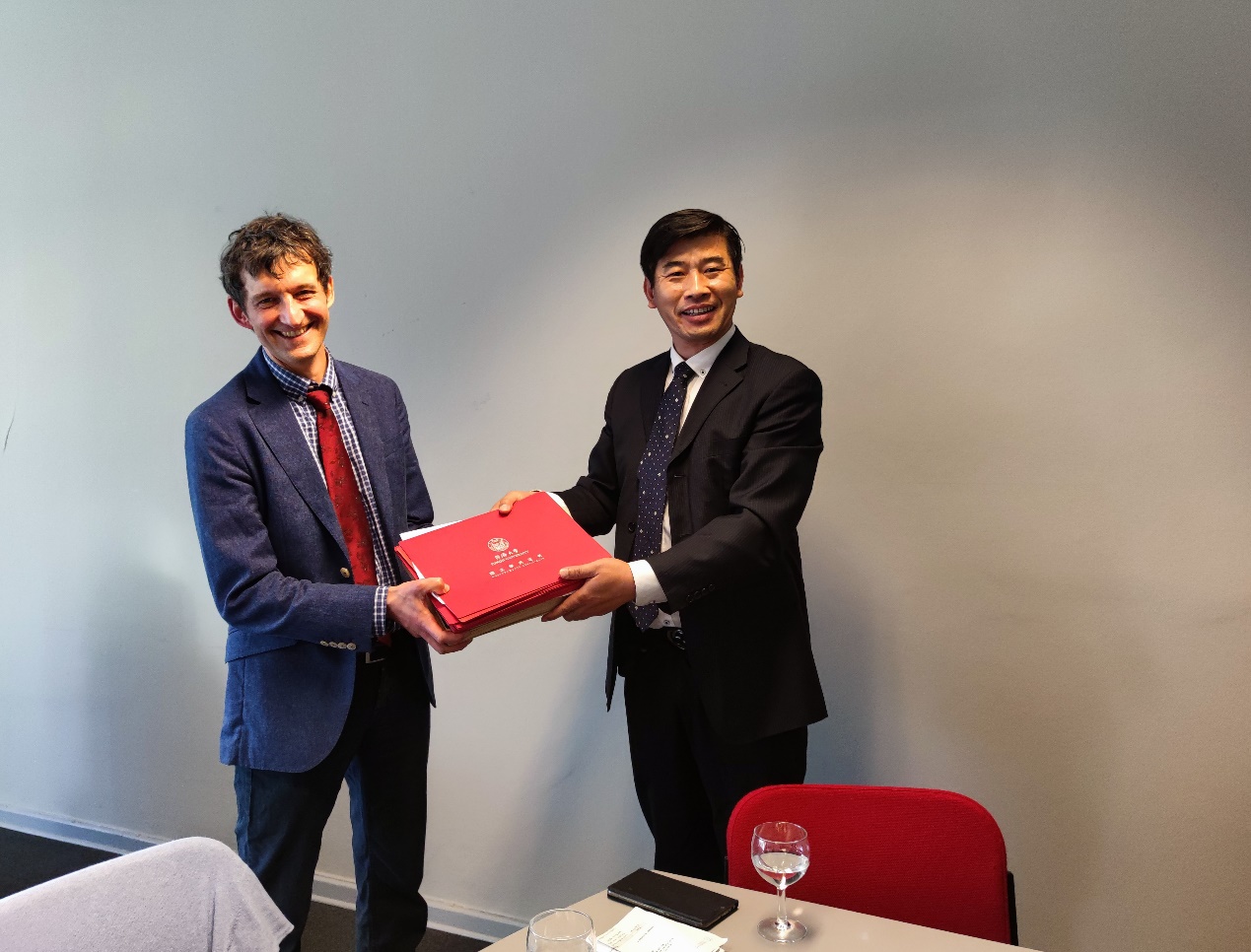

在柏林工业大学访问期间,黄官伟教授参加了与柏林工业大学国际科研合作处主任Evelina Skurski、经济与管理学院院长Axel Werwatz教授等组织的会谈,并将在最近三年在同济大学毕业的29名德国经管类双硕士学位研究生的毕业证书和学位证书亲手交给Werwatz教授并请他转交给德国学生。之后,还参加了在柏林工业大学举办的中德专业协调人会议,讨论和解决了在合作过程中遇到的有关问题,并确定了下一步的合作计划。此外,黄官伟教授还去看望了在柏林工业大学攻读双博士和双硕士学位的同济大学研究生。

在访问慕尼黑工业大学期间,黄官伟教授参加了与慕尼黑工业大学高级副校长Juliane Winkelmann以及相关学科的学术带头人团队的会谈。之后,去参观了慕尼黑工业大学Garching校区及智能汽车实验室,并拜访了同济大学巴伐利亚校友会。

朋友之间在于走动,疫情阻挡不了中德合作伙伴之间的合作意愿。通过此次出访,加强了沟通,增进了友谊,促进了互信,推动了合作,为在经济与管理学院实施同济大学的“对德合作2.0战略”发挥了积极的推动作用。

今天(10月11日),中德两国迎来建交50周年纪念日。50年来,中德关系不断迈上新台阶,双方实现了共同发展。始于1907年德国医生埃里希•宝隆在中德两国政府和社会各界支持下创办的同济德文医学堂,如今的同济大学对德合作已走过115年的发展历程。作为中国对德合作交流的重要窗口和桥梁,同济大学始终坚持对德合作传统,不断拓展对德合作交流的广度与深度,持续推进双方在教育、科技、文化等领域的交流与合作,同济大学对德合作彰显新担当,展现新作为,谱写新篇章。

更多详见同济大学官方微信:原文。

9月20日,中德智能科学与技术研究中心领导对电子与信息工程学院的中德双学位新生表示欢迎。张皓教授(电子与信息工程学院副院长)、尹慧琳教授(中德智能科学与技术研究中心中方副主任)和Jan HARDER博士(中德智能科学与技术研究中心德方副主任)对学生的到来表示欢迎,并向新生介绍了德国的学习、工作及生活情况。

2022年9月5日至9日,来自不同学科、不同大学的80多名学生参加了柏林工业大学中国中心组织的柏林工业大学-同济大学线上暑期学校。学生们学习了中国的历史和政治,了解了中国的经济和技术发展,但也在互动中实践了创新创业理念,学习了中文的基本知识,甚至上了烹饪课。多样化的课程安排和优秀的师资力量,给参与的学生留下了深刻印象。柏林工业大学中国中心认为,即使在国际人员流动受限的疫情条件下,也要以线上形式坚持传播中国能力。

同济大学中德学院(CDHK)自2022年8月1日起公开招聘“上汽大众人机交互”基金教席教授一名。本基金教席由中德合资企业上汽大众汽车有限公司资助成立,旨在加强上汽大众与同济大学在汽车人机交互专业领域的创新科研和人才共育,深化产教融合、校企合作。

研究领域

重点研究领域为汽车人机交互。

招聘需求

•在汽车人机交互领域具有深厚的理论知识和实践经验;

•与科研界、相关官方机构和潜在用户均有良好互动关系;

•熟练掌握中文和英文,同时会德语者更佳;

•具有独立、主动和以结果为导向的工作方式;

•具备团队合作精神,善于人际交流与沟通;

教席教授的工作任务和要求参见附件。

上汽大众汽车有限公司与同济大学中德学院已携手开展院企产学研合作二十余载。双方坚信,知识共享、文化交流是实现互利共赢的基础。双方期冀,未来能继续同舟共济、深化务实合作,续写“成功故事”新篇章。我们期待您的加入!

如有意向,请您于2022年8月20日前将中英文版申请材料(含个人简历、学历学位证书扫描件、发表论文列表、科研项目列表、动机信等)以邮件形式提交至中德学院办公室。动机信应充分体现您与此教席的匹配度,以及您的未来合作设想。

联系人:杨瑞帆

电子邮箱:yrfanny@tongji.edu.cn

![]() 同济大学中德学院“上汽大众人机交互” 基金教席教授的工作任务和要求-20220725.pdf

同济大学中德学院“上汽大众人机交互” 基金教席教授的工作任务和要求-20220725.pdf

机械与能源工程学院中德机械工程中心与德国波鸿鲁尔大学经过近四个月精心策划,于2022年7月4日至7月8日以线上的方式隆重举办了莱茵书院(即机械与能源工程学院的中德机械与能源工程人才培养模式创新实验区)暑期“德国线上行”活动。德国工程院院士、中德机械工程中心德方副主任Michael Abramovici,德国工程院院士、同济大学顾问教授Ömer Sahin Ganiyusufoglu,波鸿鲁尔大学机械学院副院长Andreas Kilzer等多位资深教授和外办教师,知名德国企业及华为(德国)的公司领导,德国学术交流中心讲师Anna-Maria Linhard,同济大学中德学院德语教学部主任Deborah Schlimbach,中德智能科学与技术研究中心副主任Jan Harder,机械与能源工程学院院长卞永明、副院长闵峻英,中德机械工程中心教师林松、萧遥、Christopher Ehrmann、涂倩思,以及莱茵书院和其他专业的学生等50余人参加。

本次活动聚焦机械工程领域学术前沿与未来发展趋势、德国企业实践、留学德国三大模块,所有参与的同学均从高校和工业界角度充分了解了当前机械工程领域前沿研究主题与实践、德国高等教育体系及德语学习,感受德国的人文和“工匠”精神,为此后德国学习与生活奠定重要基础。

机械与能源工程学院院长卞永明教授、德国工程院院士Michael Abramovici教授致开幕词

学术前沿

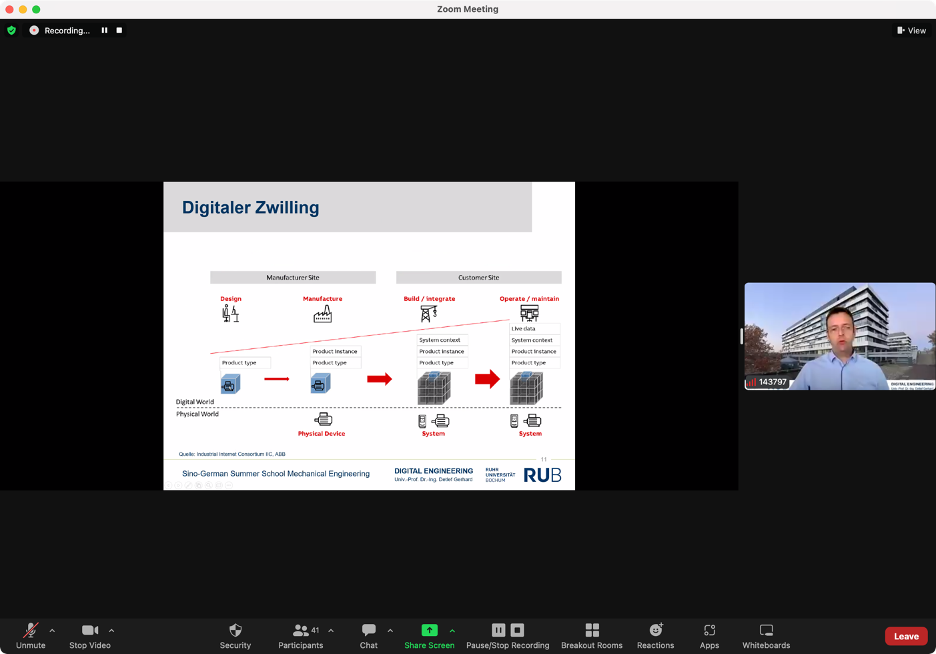

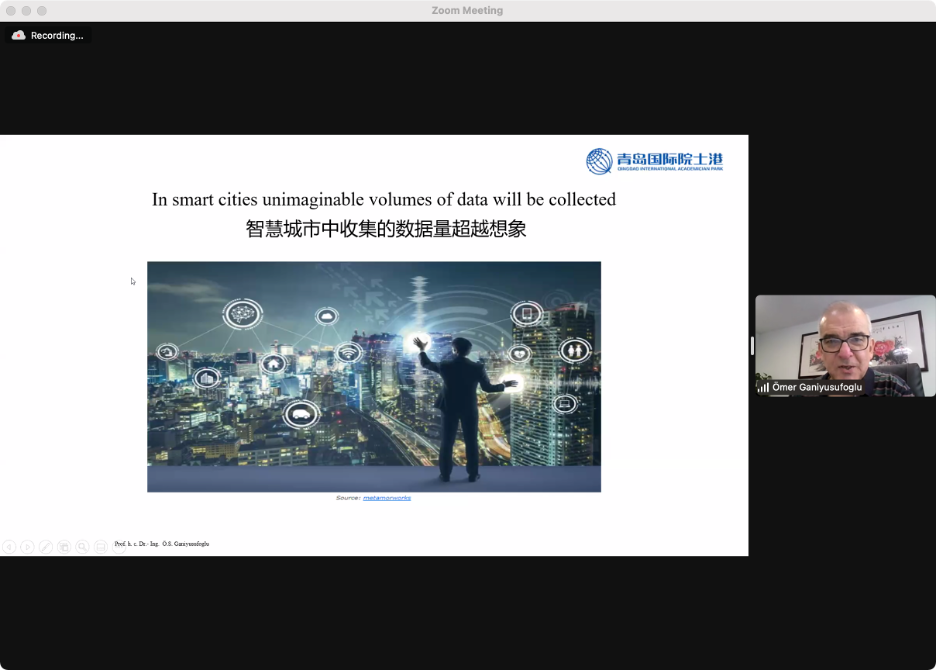

德国工程院院士Ömer Sahin Ganiyusufoglu,波鸿鲁尔大学和同济大学知名德籍教授、学者Jan Sehrt,Detlef Gerhard,Peter Tenberger,Christopher Prinz,Christopher Ehrmann,Jan Harder等通过报告阐述了机械工程领域德国最新研究方向和研究重点,以智能生产系统、增材制造、机器人制造技术、自动化技术、数字工程与数字孪生、创新驱动系统、驱动与传动技术、工业4.0、虚拟现实、生产中的通讯技术为代表。每个报告结束后均设立了Q&A环节,各位同学积极提问、与嘉宾共同探讨,收获颇丰。

学术前沿系列报告(节选)

企业实践

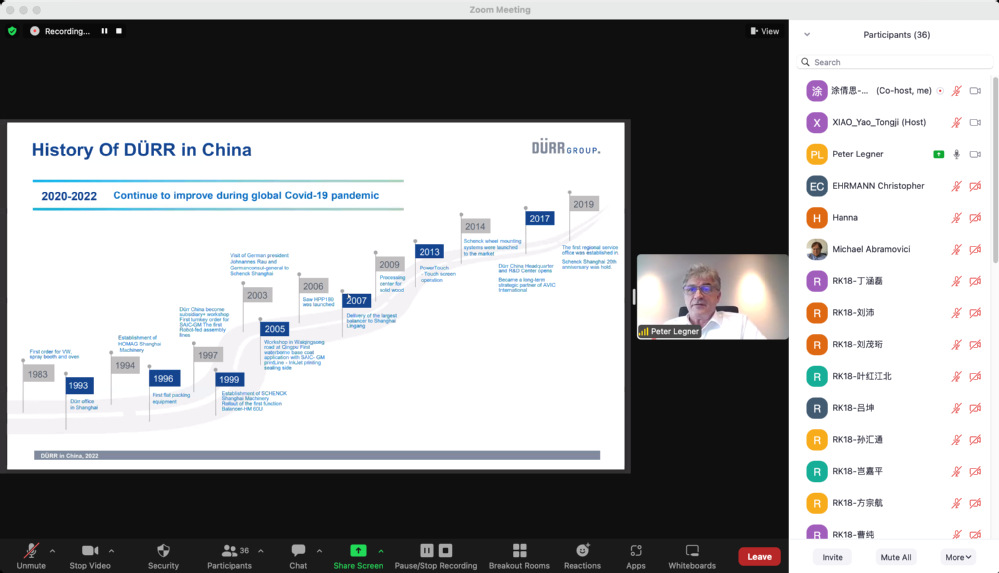

IBAF/IAMT集团常务董事Frank Tintrup、技术主管Henning Haensel,喜利得全球制造经理Kaveh Towfighi,Schenck und HOMAG公司首席执行官兼总裁Peter Legner,儒拉玛特自动化技术公司首席技术官Florian Weihard,卡尔斯鲁厄理工学院全球先进制造研究所总经理Lucas Bretz、华为(德国)高级技术负责人Michael Lemke等来自大中型国际、德国和中国企业的高层代表,从职业前景角度介绍了企业对毕业生的要求。其中大多数代表均在德国和中国拥有多年工作经验,为参与活动的同学提出且切实可行的建议,如何通过在德国学习来获得最佳就业机会。企业代表们还阐释了机械工程专业所涉及的多种领域和多样化职业选择,并展现了新工业产品在设计、研究、开发和制造方面的相关挑战。所有报告都表明除了机械工程领域传统的专业技能和自身素质外,数字化技能对未来机械工程师至关重要。

企业实践系列报告(节选)

留学德国

波鸿鲁尔大学外事办公室负责人Ulrike Herrlich,德国学术交流中心讲师Anna-Maria Linhard详细讲解了德国留学实用技巧,涉及德国高校录取流程,与德国教授、同学交往技巧,德国高校课程设置,校园娱乐,宿舍生活,公共交通,饮食文化等,为此后各位同学能够快速融入德国生活做好充分准备。此外,中德学院德语教学部主任Deborah Schlimbach结合自身在同济大学多年的德语教学经验,向各位同学分享了德语学习技巧,指导各位同学如何正确撰写德语邮件。

德国留学实用技巧分享(节选)

莱茵书院暑期 “德国线上行”活动圆满落幕。本次活动通过受邀德国嘉宾的精彩发言,使得同学们在德国机械工程领域研究动向、德国留学近况、中德企业发展现状等方面均受益匪浅,并激发其在中德机械工程中心攻读中德双硕士学位或前往德国高校交流和深造的动力,受邀嘉宾同样充分肯定了本次活动的重要意义。与此同时,莱茵书院将继续扬帆远航,在同济大学与德国、机械与能源工程学院与德国的交流、合作中书写崭新篇章!

合影留念

文稿:吴雅婧

图片:萧遥、涂倩思、吴雅婧

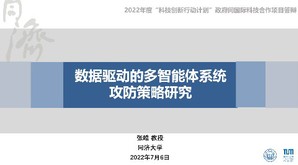

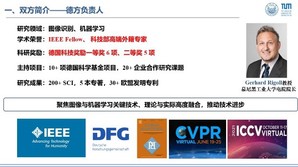

中德智能科学与技术研究中心张皓教授申报并获批2022年度“科技创新行动计划”政府间国际合作项目,合作方是德国慕尼黑工业大学的Gerhard Rigoll教授,双方就多智能体系统进行了联合研究。

|  |

中国学生对德国大学的期望是什么?在中国,好的课程是什么样的?教师如何更好地促进德国和中国学生之间的交流?6月底,中德学院副院长Thomas Willems先生和留学生事务主管刘欣女士举办了中国主题在线工作坊,用5个小时的时间与来自德国九大理工大学的12名教师一起探讨了这些问题。这一活动针对高校教育、媒体教学以及国际化领域的教师,旨在提升以中国为重点的跨文化敏感度。互动工作坊向与会者介绍了教育在中国的传统社会价值、中国的大学系统和评分制度、相互的期望(包括刻板印象和偏见),也展示了在中德学院中德两国学生如何成功同堂上课、相互学习的实践范例。