9月4日,今年的柏林工大-同济暑期学校在同济大学中德楼开幕。在中德学院德国高校联合会办公室主任Sigrun Abels博士的带领下,33名来自柏林工业大学、慕尼黑工业大学、布伦瑞克工业大学和波鸿鲁尔大学等德国知名高校的学生在中德学院开始了他们在中国的学习与生活。未来三周,他们将参加汉语与中国文化通识课程,参访华为、浙江清华长三角研究院等,并参观杭州西湖、西塘、三清山等中国世界文化与自然遗产地。三年疫情后,柏林工大-同济暑期学校再次以线下的方式在上海举办,让更多德国学生亲身体验中国,学生们和组织者们都表示非常高兴。中德学院中方副院长汤奇荣教授、蔡黎明教授,德方副院长Jan Harder博士出席开班仪式并致辞,祝愿大家在中国度过一段美好愉快的时光;享受课程学习、企业参访、城市参观环节,多看多想、多多体验,更全面、直观地加深对中国政治、经济、教育、文化的认识;以后能来同济更长时间的学习,譬如参加中德学院的硕士双学位交流项目,来中德博士生院攻读博士学位等。

最新消息

郑庆华校长兼任中德学院院长

2023年9月4日起,郑庆华校长任中德学院院长(兼)。

郑庆华教授,同济大学校长、党委副书记。郑庆华同志系智能网络与网络安全教育部重点实验室主任,教育部科技委学部委员,教育部大学计算机教学指导委员会主任,国家杰出青年基金获得者,国家自然科学基金创新群体负责人。

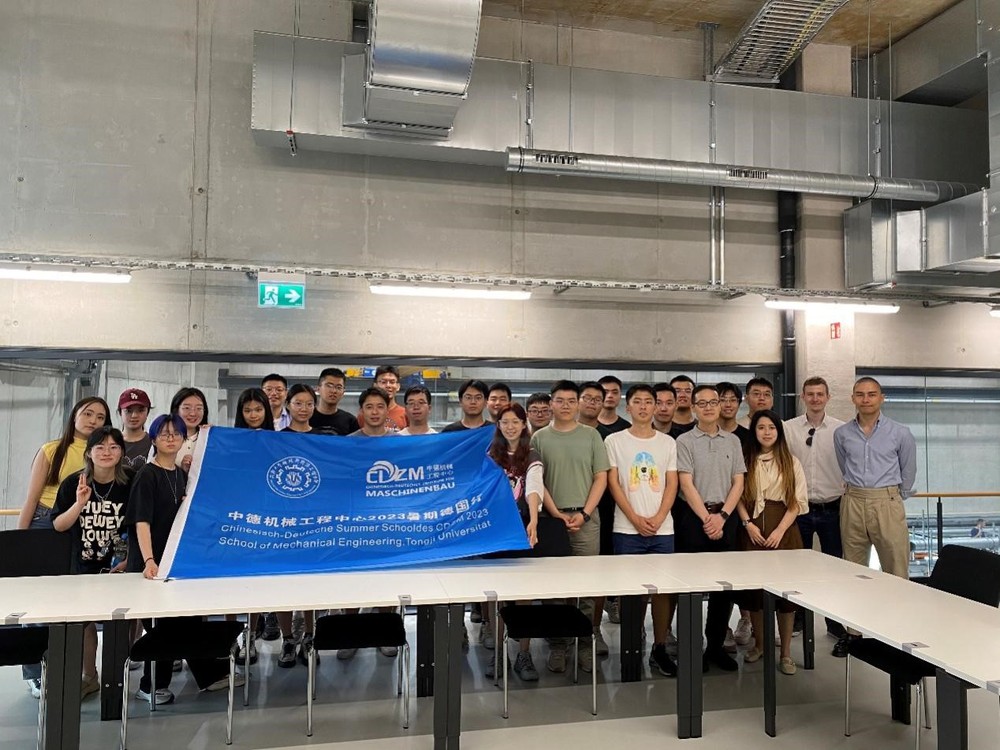

中德机械工程中心暑期德国行

2023年7月10日至21日举办了中德机械工程中心暑期德国行活动,24名本科生与2名带队教师拜访卡尔斯鲁厄理工学院、德西福格集团、波鸿鲁尔大学,听取专业报告,参观成形技术工厂、学习工厂、波鸿智能工程中心(ZESS)等,充分了解了当前机械工程领域前沿研究主题与实践、德国高等教育体系及德语学习,为此后德国学习与生活奠定重要基础。

新闻来源:中德机械工程中心

Catena-X代表团来访中德学院

2023 年 7 月 20 日,Catena-X代表团来访中德学院。Catena-X是一个由多家企业(如华为、大众、宝马、西门子)、研究机构(如德国弗劳恩霍夫协会)和行业协会共同发起的国际倡议,旨在为汽车行业建立一个可信赖的、开放、协作和安全的数据生态系统。中德学院德方副院长Jan Harder博士欢迎代表团来访,并向其介绍了中德学院。在房殿军教授的主持下,与会的Catena-X代表们与同济教授们深入讨论了这一行业网络与高校之间合作的可能性及目标。

中德学院2010级毕业十周年返校活动

2023年6月18日,中德学院2010级20余名校友携“同二代“返回中德学院,共庆毕业十周年。中德学院校友分会常务副秘书长杨瑞帆、学院教师施一晖参加活动,对校友们表示热烈欢迎,并介绍学院发展近况。校友们依次分享了毕业后的工作经历,表达了对学院栽培的感恩,并表示愿意积极支持中德学院、中德博士生院和中德联合研究中的未来发展建设。

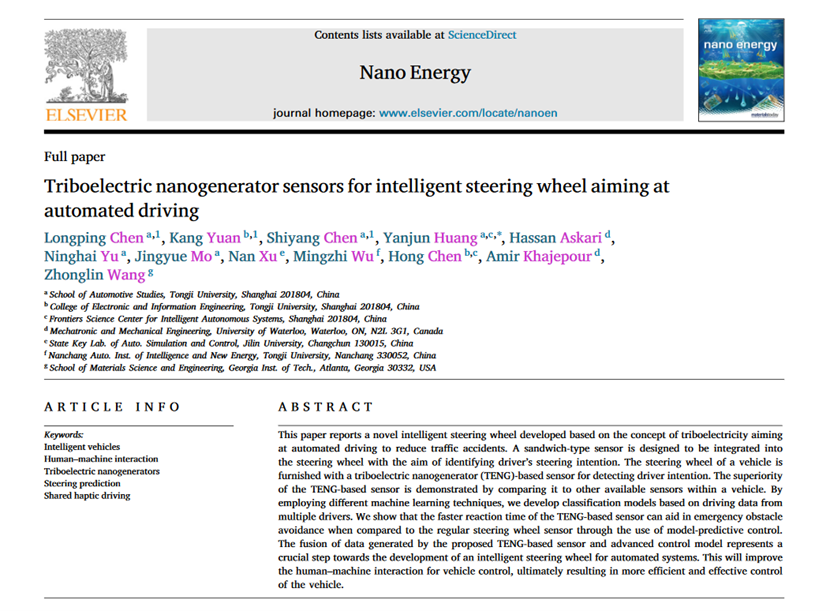

陈虹教授、黄岩军教授团队在能源材料领域顶级期刊《Nano Energy》发表智能人机交互系统最新研究成果

近日,同济大学汽车学院2019级本科生陈龙平以第一作者身份,在能源材料领域顶级期刊《Nano Energy》(IF=19.069, CiteScore=29.3)发表了题为“Triboelectric nanogenerator sensors for intelligent steering wheel aiming at automated driving”的研究论文。该论文是同济大学大学生创新项目的代表性成果,是车辆工程、智能科学与技术等多学科交叉融合的体现,也是校企产学研合作的结晶。指导老师是陈虹教授和黄岩军教授)。

近年来,人工智能、传感方法、通信技术和控制理论的进步加速了自动驾驶车辆的发展。人机交互系统(HMI)是智能汽车的重要组成部分,是人与车之间的重要纽带。HMI的存在能够增强驾驶体验,同时监测驾驶员行为。为了分析驾驶状态,系统需要获取有关环境和驾驶员的信息,因此传感器发挥着至关重要的作用。然而,摄像头和可穿戴设备存在的稳定性、准确性缺陷及对电源的需求限制了传统传感设备的发展,摩擦电纳米传感器(TENG)凭借高灵敏性、小体积、自供电特性应运而生。研究创造性地提出将TENG用于人机交互的首要界面——方向盘上,以期为自动驾驶车辆中HMI系统提供一种紧凑、高效和自供电的解决方案。

新闻来源:中德汽车联合研发中心

保时捷中国“R&D-Satellite”负责人Karina Steinmetz一行来访

2023年6月8日,保时捷中国“R&D-Satellite”负责人Karina Steinmetz总监一行莅临访问。保时捷中国团队与同济大学汽车学院代表就智能网联汽车技术的创新以及电池参数估计的前沿研究进行了深入交流。双方分享了各自在这一领域的最新成果和研究方向,强调了合作的重要性,以推动智能驾驶技术的不断进步。

双方领导表示,此次交流进一步深化了双方的科研合作,为未来的科技创新和发展奠定了坚实的基础。双方一致表达了对未来合作的期待,并计划在智能网联汽车和电动汽车领域进行更广泛的深入合作。

新闻来源:中德汽车联合研发中心

德国伊尔梅瑙工业大学副校长一行访问中德学院

6月1日下午,德国伊尔梅瑙工业大学(Technische Universität Ilmenau)副校长安雅·盖根穆勒(Anja Geigenmüller)率代表团访问同济大学中德学院。副院长蔡黎明、Jan Harder,校外办和学院教师代表接待了盖根穆勒一行。

蔡黎明和Jan Harder对代表团的来访表示热烈欢迎。双方就未来依托新成立的中德博士生院和中德联合研究中心(同济大学),加强在“绿色发展”和“智能科技”两大领域的高层次人才培养及科研创新合作进行了深入交流与探讨。

伊尔梅瑙工业大学是一所国际化程度较高且以科研为导向的工科大学,其国际学生占在校学生总人数40%,每年获得的第三方科研资金位列德国前十。伊尔梅瑙工业大学与同济大学于2021年正式建立合作伙伴关系。

中德学院讲堂:“自动驾驶汽车”讲座回顾

5月24日,Daniel Watzenig教授在同济大学嘉定校区济人楼313室作了题为“自动驾驶汽车——现状、挑战和机遇”的讲座。此次讲座由中德学院讲堂和电子与信息工程学院“智信讲堂”联合举办。Daniel Watzenig教授是格拉茨工业大学自动化和控制工程研究所自动驾驶领域的教授,目前在中德智能科学与技术研究中心设有一门模块课程。本次讲座共约四十人参加,包括电子与信息工程、车辆工程和机械工程专业学生。

报告从技术角度介绍了自动驾驶汽车的发展现状、现有挑战和未来可能性。Watzenig教授向大家介绍了在环境感知、车辆与环境之间的数据交换以及不同辅助系统的能力等技术重点,就欧洲、中国和美国的研发状况进行了比较。中德学院德方副院长Jan Harder博士主持了讲座,并在报告结束后向Watzenig教授颁发了致谢证书。

在讲座的交流环节,参会师生与Watzenig教授就报告内容进行了深入的探讨,现场气氛热烈,大家收获颇丰。

中德学院举办面向德国学生在线宣讲会

自2023夏季学期起,中德学院定期举办面向德国学生的在线宣讲会。活动旨在介绍同济大学中德学院,并帮助德国学生找到适合自己的赴华学习和交流方式。

第一场宣讲会于5月17日晚顺利举行,共有24人参加。中德学院德方副院长Jan Harder博士与留学生事务主管刘欣女士简要介绍了国际学生来中德学院学习的三种途径和学习模式,即暑期学校、短期交换和双学位;鼓励大家来同济大学中德博士生院生院攻读博士研究生学位,并回答了学生提问。

宣讲会每两个月举办一次,下一场将于7月12日举办。您可以关注我们的网页信息,或直接向刘欣老师报名参加该活动。

联系方式:https://cdhk.tongji.edu.cn/cdhkDE/27153/list.htm